北鎌倉散歩 ~SEP,2025~

- 羽場 広樹

- 2025年9月27日

- 読了時間: 6分

東京に居ると鎌倉は近いし何時でも行けるよねと考えがちですが、四十数年ぶりにゆっくり歩いてみました。否、正確に言うと十年前に坂東観音霊場巡りで御朱印を貰いに通り過ぎた事が有りましたが、社会人の貴重な休日を使い一部の寺社を車で動いただけなので、中世日本の歴史的故地を訪ね歩くといった風情は到底有りませんでした。

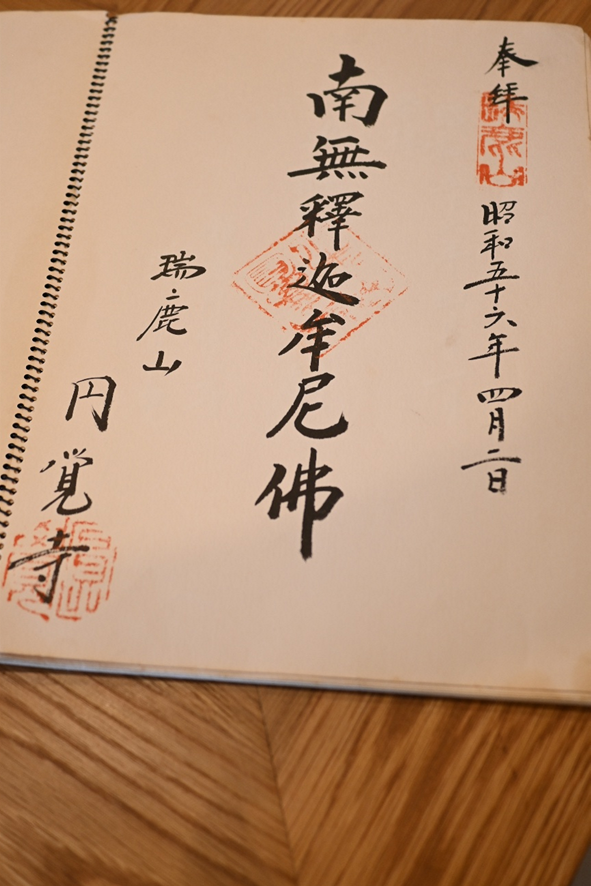

高校三年の春、親に頼み込んで予備校の講習を受けに東京に出て来ました。休講日に大きなスケッチブックを抱えて鎌倉を訪れ、幾つか御朱印を押してもらいました。当時は御朱印帳の存在も知らず、平気でこんな大きなものに書いてもらったんだと思うと今更ですが恐縮します。

鎌倉は言わずもがな源頼朝が幕府を開いた場所であり、清和源氏の聖地ですが元々は桓武平氏の棟梁である平直方が婿養子の源頼義に与えた土地でした。義家・義綱・義光はこの“源平婚”の間に出来た息子達であり、特に義家と義光の子孫はその後の武家政治800年の主役であり続けました。

北鎌倉は住所でいうと山ノ内に該当するエリアですがそのとば口に光照寺があります。一遍は布教をしに鎌倉に入ろうとしたところ北条時宗の兵士に止められ、やむなくここで野宿したとのこと。ここから北鎌倉が始まります。

円覚寺は元寇を追い払った北条時宗が開創した大伽藍で、北鎌倉駅の目の前に在ります。時宗は間もなく亡くなり、寺内には廟所である仏日庵が有ります。元寇は中世日本に於ける最大の国難だったと思いますが、よくぞ切り抜けてくれました。その前の平安末期やその後の南北朝期では国防で一つに纏まる事は難しかったかもしれません。得宗家の嫡男、エースとして18歳で執権となった時宗は32歳で亡くなりましたが、治世の半分以上は元寇対応に追われました。その後嫡男貞時が12歳で執権職を担いますが次の高時を含め、幼年執権は自ずと取り巻き(御内人=得宗家執事)の専横を招き鎌倉幕府の寿命を縮めることになりました。訪れた日は偶然貞時の命日でした。

鎌倉時代が比較的短かった理由の一つとして北条一族が短命だったことが挙げられます。確かに4代時氏から貞時まで23歳から41歳(最後の高時は31歳で自刃)で亡くなっており、何か遺伝的な問題を感じずにはいられませんが、少なくとも北条氏はかなり濃い近親同族婚や一部の有力御家人との婚姻が継続していました。徳川の歴代将軍が家光以降正室を母としない多様な側室から生まれていた事を考えると、鎌倉室町期の純血性へのこだわりを多少緩めることを教訓としていたのかもしれません。

欧州の王統では、純血性へのこだわりが強すぎて衰えたハプスブルク家の事例や、ビクトリア女王を通じて欧州王族に拡まった血友病の事例もあり、閉じられた婚姻は一定のリスクを伴います。平たく言えば日本は側室の子供を嫡子とできる事で、欧州は母系相続を認める事で皇統・王統の血統を守ってきました。歯科の平下先生によると、近親婚が深刻化すると下顎が尖って出てくるようです。

国宝舎利殿は時期によっては公開されてますが、普段は遠目で眺める事になります。戦国時代、安房の里見義弘は太平寺の尼(青岳尼)に恋慕し鎌倉を攻撃、連れ去って正室としました。太平寺は廃寺となりましたが、そこにあった舎利殿が円覚寺に移築されたものとの事。太平寺跡は鶴岡八幡宮の裏手にあります。

円覚寺にはもう一つ国宝があり、貞時が鋳造した鐘があります。隣接する小さなカフェではホットサンドが美味でした。

山ノ内は鎌倉に通じる谷底に沿って横須賀線が敷かれ寺院が並んでおり、円覚寺を出て反時計周りで歩く事にしました。右手に縁切り寺として有名な東慶寺があります。尼寺らしい繊細で美しい庭とお堂が並んでおりますが、境内全面撮影禁止です。

時宗の正室、覚山尼が開山したものですが、このお寺は鎌倉幕府が滅亡した後も後醍醐天皇皇女用堂尼や、豊臣秀頼の娘天秀尼(千姫養女)を迎え、高い格式を維持してきました。大阪夏の陣で豊臣氏は滅び、秀頼の息子国松は斬首されましたが、妹の天秀尼は助命され東慶寺住持となりました。徳川家との関係もあり見どころは多いですが、祈りの場として静かな環境を維持したい寺側のご意向が伝わってきました。

浄智寺は鎌倉五山の四位、時宗の弟の宗政の菩提を弔うべく嫡子師時が開基しました。師時は貞時が出家した際にピンチヒッターとして執権にもなってます。

澁澤龍彦のお墓が見つからず、境内の布袋様や地蔵様をお参りし退出しました。澁澤は私が学生時代の時、59歳で亡くなりましたがいつの間にか自分が年上になっている事に驚きしかありません。

長寿寺に来ましたがどうも特定の季節に週末だけ開放しているらしく、中に入れませんでした。こちらは元々足利尊氏の邸宅跡で、後に息子の基氏が鎌倉公方となり大きな寺院にしたそうです。鎌倉時代、足利氏は殆どの当主が北条氏と婚姻を重ねており、血統上は足利=北条と言っても言い過ぎではありません。尊氏には北条氏を母とする兄(高義)がいましたが早逝し、母は上杉氏でしたが嫡子となりました。

足利氏を嗣いだ尊氏は北条一族の赤橋登子と結婚し、次期将軍の義詮と鎌倉公方基氏を儲け、上杉氏を関東管領職に就けました。鎌倉北条氏一族は高時以下東勝寺で自決しましたが、その血脈は足利氏として続いていきます。それにしても沢口靖子さんは歳を取りませんね。

山ノ内の谷筋の最後、鎌倉に抜けるトンネルの手前に円応寺があります。こちらには十体の閻魔様が鎮座されており、中でもご本尊の閻魔様は運慶作とのことで重文に指定されてます。閻魔様に囲まれると自然に謙虚な気持ちになれるみたいで、久しぶりに反省の機会を得ました。

ここで反転し道路の右側を歩き、建長寺の門をくぐります。時宗の父、時頼に創建されました。

仏殿は丁度保存修理工事中で観覧できませんが、山門は四十数年前に見上げた記憶が甦りました。当時と異なるのは、文化財を観る自分の関心の変化で、近年は仏像や庭の造作、梵鐘を愛でる時が楽しく、ここではやはり国宝の梵鐘に見入りました。上述円覚寺の鐘は貞時の寄進で、それより50年弱古い鋳造になりますが同じ物部姓による鋳造物になります。伊豆以東の寺院の仏像は運慶を始めとする慶派によるもの、梵鐘は物部氏による鋳造物が鎌倉以降散見されます。物部氏は元々は河内にいたプロ鋳物師だったようですが、仏教芸術の活躍の場が西から東にシフトしていた事がわかります。

隣接する鎌倉学園は、桑田佳祐の母校ですね。

北鎌倉駅への帰途、横須賀線の踏切を超えると道沿いに小川が流れてます。明月川といいますが、これを遡って歩くと明月院に辿り着きます。四十数年前の訪問についてはこの道だけは記憶があり、とぼとぼ歩いた事を思い出しました。

ここはあじさいで有名なお寺ですが、あじさいが無くても美しいです。奥にある整備工事中の庭が広く、悟りの窓を裏から見るのも風情があります。元々は北条時頼の私邸跡に建てられた禅興寺が在り、明月院は室町期に入り関東管領上杉憲方により塔頭として中興されました。禅興寺は維新後廃寺となり、明月院には時頼の廟所が残されています。

整備中の庭の一角には色の異なるチョッキを羽織ったお地蔵様が数体置かれてます。お地蔵様は例外なく心が休まるいい顔をしてますね。400mほど歩くと、北鎌倉駅に戻れます。

コメント